장성 백양사 아미타여래설법도 및 복장유물도 함께 보물 지정

|

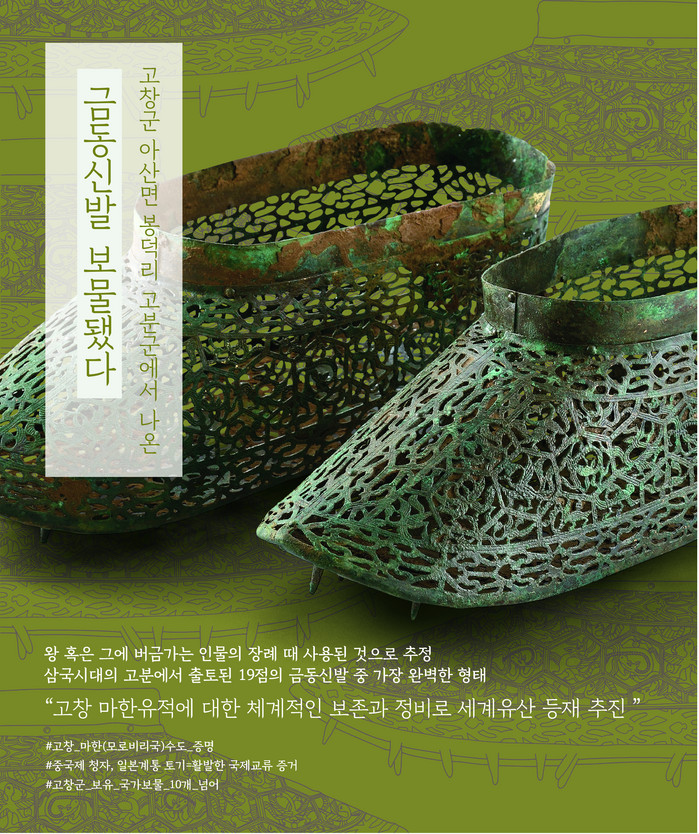

[로컬세계 김경락 기자]문화재청은 고창 봉덕리 1호분과 나주 정촌고분에서 출토된 백제 시대 '금동신발' 2건을 비롯해 ‘장성 백양사 아미타여래설법도 및 복장유물’ 등 총 3건을 보물로 지정했다고 21일 밝혔다.

각각 한 쌍으로 출토된 금동신발들은 모두 백제 5세기에 제작됐으며, 삼국 시대 고분 출토 금동신발 중 가장 완전한 형태로 발견된 보기 드문 사례다.

이 중 고창 봉덕리 1호분 출토 금동신발은 1,500여 년 전 한국 고대인들의 상장례(喪葬禮) 문화를, 나주 정촌고분 출토 금동신발(羅州 丁村古墳 出土 金銅飾履)은 5~6세기 백제 금속공예 기술을 알려주는 중요한 유물이다.

그동안 삼국 시대 고분 출토 유물 중 귀걸이, 목걸이, 팔찌 등은 국보나 보물로 상당수 지정되었지만, ‘금동신발’이 국가지정문화재로 지정된 것은 이번이 처음이다.

금동신발은 고구려‧백제‧신라‧가야 등 삼국 시대 유적에서만 발견되는 우리나라 고유의 고대 금속공예품 중 하나다. 비슷한 시기의 중국 유적에서는 찾아보기 힘들고, 일본의 고분에서는 유사한 형태의 신발이 출토된 사례가 있으나, 이는 우리나라에서 전래된 것이다.

2009년 출토된 고창 봉덕리 1호분 출토 금동신발은 현재까지 백제 시대 고분에서 나온 약 19점의 금동신발 중 가장 완벽한 형태다.

금동신발의 전체 형태를 보면, 발목깃을 갖추어 앞쪽은 뾰족하면서 약간 위로 들렸고, 중간 바닥이 편평하며, 뒤쪽은 약간 좁아져 둥근 편이어서 흡사 배 모양을 연상케 한다. 투각(透刻)의 육각형으로 구획된 형태 안에 용, 인면조신(人面鳥身, 사람얼굴에 새 몸통을 가진 상상의 동물), 쌍조문(雙鳥文), 괴수(怪獸, 공상의 동물), 연꽃 등 각종 문양이 화려하게 장식됐다. 신발 바닥에는 1.7㎝ 높이의 뾰족한 못 18개를 규칙적으로 붙였고, 내부에는 비단 재질의 직물을 발라 마감했다.

유물의 특징은 백제의 중앙 권력자가 제작해 왕의 힘을 과시하고 지방 수장의 위신을 세워주기 위해 지방 유력 지배층에게 내려준 ‘위세품(威勢品)’으로 추정된다.

2014년 나주 정촌고분 1호 석실 제3목관에서 발견된 금동신발은 좌우 신발 한 쌍이 거의 훼손되지 않은 채 완벽한 모습으로 출토되었으며, 특히, 발등 부분에 부착된 용머리 장식은 현존 삼국 시대 금동신발 중 유일한 사례로 주목을 받아 왔다. 국립나주문문화재연구소의 최근 과학적 분석 결과에 따르면 신발의 주인은 40대 여성인 것으로 추정됐다.

이 금동신발은 형태와 제작기법, 문양 등에서 고창 봉덕리 출토 금동신발과 매우 유사하다. 얇은 금동판 4장으로 바닥판과 좌우 옆면판, 발목깃판을 만들어 서로 작은 못으로 연결하였고 문양을 투각해 세부를 선으로 묘사한 방식 등 고대 금속공예 기법이 잘 반영돼 있다. 아울러 육각문, 용문, 인면조신(人面鳥身), 괴수문, 연화문 등 사후영생(死後永生)을 기원한 고대인들의 사후세계관이 반영된 듯한 다양한 문양이 정교하고 세밀하게 표현돼 있어 조형적으로도 매우 우수하다.

보물 ‘나주 정촌고분 출토 금동신발’은 고창 봉덕리 금동신발에 비해 조금 늦은 5세기 후반경에 제작되어 6세기 무령왕릉 출토 금동신발로 이어지는 과도기적 단계를 보여주는 공예품으로, 5~6세기 백제의 사상과 미술을 이해하는데 중요한 작품이다.

보물 ‘고창 봉덕리 1호분 출토 금동신발’과 ‘나주 정촌고분 출토 금동신발’ 2종은 국내 최초 원형 그대로 발굴된 유물이라는 점에서 고고학과 역사적으로 의미가 크다. 또한, 같은 시기 중국이나 고구려, 신라의 미술품과 비교하여 문양의 기원과 변천, 상징적 의미를 파악할 수 있다는 점, 지금까지 알려진 삼국 시대 금동신발과 비교하여 백제 공예문화의 독자성을 밝힐 수 있는 원천유물이라는 점에서 학술적 가치 또한 매우 높다고 평가된다.

이번에 함께 지정된 보물 ‘장성 백양사 아미타여래설법도 및 복장유물’은 호남(湖南)을 대표하는 고찰(古刹) 백양사(白羊寺)에서 300년 넘게 전래된 불교문화재다. 1994년 9월 도난되었으나, 2006년 9월 지금의 제자리로 환수된 특별한 의미가 있는 작품이다.

본존 아미타불이 여러 제자들에게 불교의 교리를 설법하는 모습을 그린 것으로, 1775년(영조 51) 백양사 극락전 아미타불상을 중수하면서 새롭게 조성한 불화다.

본존인 아미타불을 중심으로 8대 보살과 6위의 제자, 사천왕, 2위의 팔부중(불법을 수호하는 8명의 신)을 배치했다. 안정되고 짜임새 있는 구도, 간결한 필치와 중후한 색감, 원만한 인물 표현 등 수화승 색민(嗇敏)의 화풍을 잘 반영하고 있는 조선 후기 대표적 불화다.

불화의 조성시기, 참여자 명단 등을 알려주는 발원문과 복장낭(불화를 조성한 뒤 불경 등 복장품을 넣는 주머니) 등 복장유물 6건도 온전하게 잘 남아 있어 18세기 후반 불화 복장 연구에 귀중한 자료를 제공해주므로, 복장유물 역시 함께 보물로 지정해 보존할 가치가 있다.

문화재청은 "이번에 보물로 지정된 "고창 봉덕리 1호분 출토 금동신발'등 3건에 대해서는 해당 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 적극적으로 협조해 체계적으로 보존‧활용될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]