|

| ▲신용우 행정학박사(지적학전공)/작가 |

본 칼럼에서 수차에 걸쳐, '후한서', '삼국지' 등의 중국 역사서들을 분석해 본 결과 기원전 107년 현토군 설치 당시에 고구려는 이미 국가로 존재했다. 기원전 107년에 고구려가 존재했으니 기원전 37년으로 통용되던 고구려 건국 연도는 재정립되어야 하는 당면한 과제로, 여러 자료를 분석하여 고구려 건국 연도를 기원전 217년으로 재정립하였다.

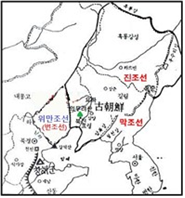

따라서 ‘한나라가 서쪽에서 침략해 들어와 위만조선을 멸망시키고 한사군을 설치할 때는, 건국 후 109년이 지난 고구려는 [그림 1]의 진조선 영역에 존립하여, 위만조선의 동쪽 국경에서 한나라의 동진을 차단할 정도로 막강한 군사력을 갖추고 만주에서 광활한 영역을 차지하고 생활하고 있었으므로, 한나라는 고구려라는 강성한 국가 이름을 현토군의 행정구역 중 하나인 고구려현의 명칭에 사용했을 뿐이다.

|

| ▲[그림 1] 고조선과 진국의 영역 |

고구려현은 고조선과 같은 민족의 국가인 고구려라는 이름만 사용한 현토군의 일개 행정구역으로, 고구려와 현토군의 고구려현은 각각 별개로 존재했다는 것은 명백한 사실이다. 그렇다면 고구려현의 역할과 위치 등의 실체를 분석하여, 중국이 고구려현을 동북공정에 이용하는 것에 대한 반론을 제기함으로써 동북공정이 허상이라는 것을 증명하면 되는 것이다.

먼저 한사군의 하나인 현토군에 설치된 고구려현의 역할을 분석해 본다. 손영종은 ‘'삼국지'「고구려」에, ‘한나라 때 북, 피리, 악공을 하사했으며, 고구려가 현토군에 나아가 한나라로부터 관원이 조정에 나가 의식을 행할 때 입던 조복(朝服)과 의책(衣幘; 의복과 두건)을 받아 갔는데, 현토군의 고구려령(高句麗令)이 그 문서를 관장하였다. 그 뒤에 차츰 교만해져서 고구려가 현토군에 오지 않았다.

그래서 현토군 동쪽 경계상에 작은 성을 쌓고 조복과 의책을 그곳에 두어 해마다 고구려인이 그 성에 와서 가져가게 했다.’라는 기록이 있다. 고구려라는 나라가 현토군 밖에 존재했으니까 현토군 내의 고구려현령이 관장하여 경계상에 성을 쌓고 그곳을 통해 조복과 의책을 전달한 것이다.

또한 조복과 의책을 하사했는데 받으러 오지 않아서 작은 성을 쌓고 가져가게 했다는 것은, 하사가 아니라 고구려가 무서워서 회유하기 위한 것으로 그나마 고구려가 접수하러 오지 않자 가져가라고 사정한 것에 불과하다.’고 했다.

손영종의 주장처럼 '삼국지'의 기사만 보아도 고구려와 고구려현은 별개라는 것이 확연하다. 그리고 '삼국지'의 이 기사가 제시한 관점에서 고구려현의 역할을 분석해 보면, 고구려현이 고구려와 현토군은 물론 한나라와의 상호 갈등 해소 및 교역을 위한 중재자적 소통창구 역할을 하던 곳으로 그 업무를 고구려현령이 담당했고, 주로 위만조선과 고구려 유민들이 함께 생활하던 지역이라고 볼 수 있다.

본 칼럼 제7회에서 '삼국지'「위서」의 기록을 제시하며 기술한 바와 같이 한나라가 한사군을 설치한 곳은 [그림 1]의 고조선을 구성한 3조선 중 번조선, 즉 위만조선 영역일 뿐이다. 그리고 신채호가 '조선상고사'에서 주장하는 대로 고구려 대무신왕 때 고구려와 한나라가 9년 동안 전쟁을 벌여 한나라가 대패한 것이 아니라, 고구려와 한나라는 전면전을 벌이지 않았다고 보는 일반적인 학설에 따르면, 위만조선으로 인해서 한나라 침공 당시에 진조선 영역에 있던 고구려는 한나라와 국경을 직접 접하지 않았다.

하지만 한나라가 위만조선을 멸하고 한사군을 설치하는 과정에서 고구려와 한나라는 국경을 접하게 되었고, 유민들이 발생할 수밖에 없었을 것이다. 위만이 번조선 준왕으로부터 왕위를 탈취했지만, 백성들은 변함없이 이・맥이라 일컫는 고구려 백성들과 같은 민족으로, 교역 등 여러 가지 이유로 서로 왕래가 자유로웠을 것이고, 그로 인해서 본의 아니게 한나라의 위만조선 침공 희생물로 유민이 된 고구려인들도 다수 있었다고 추측할 수 있기 때문이다.

따라서 현토군의 고구려현은 이・맥 족으로 구분되던 고조선과 같은 민족인 고구려 유민들이 생활하는 구역으로, 멸망한 조선현이라는 이름 대신 현존하는 국가인 고구려의 이름을 사용하며, 현령 책임하에 고구려와 한사군 및 한나라와의 갈등과 교역 문제 해결창구 역할을 했다는 것이다. (다음 호에 계속)

신용우 행정학박사(지적학전공)/작가/칼럼니스트/영토론 강사

[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]