|

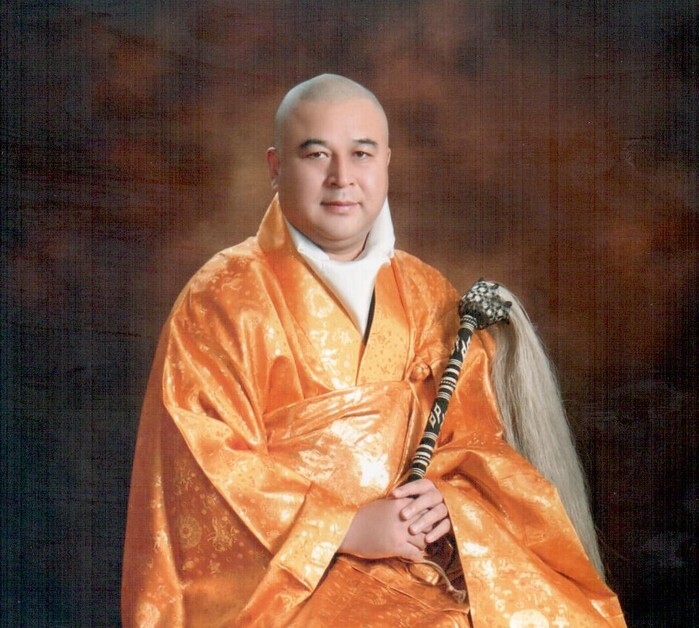

| ▲ 세계불교승가연합 총재 상산 |

불교에서는 출가의 유형을 흔히 ‘3종출가(三種出家)’, ‘4종출가(四種出家)’로 분류한다. ‘3종출가’는 ‘세속의 집에서 나오는 것(出世俗家)’, ‘번뇌의 집에서 나오는 것(出煩惱家)’, ‘삼계의 집에서 벗어나는 것(出三界家)’을 이른다.

이 가운데 ‘출삼계가’는 생사윤회의 세계인 욕계, 색계, 무색계의 삼계를 완전히 벗어나 생사가 없는 경지에 이르게 되는 것을 가리킨다.

‘4종출가’는 ‘몸은 출가했으나 마음은 아직 출가하지 않은 이’, 즉 외형상의 승려를 가리키고, ‘마음은 출가했으나 몸이 아직 출가하지 않는 이’, 즉 신심이 돈독한 재가불자를 말한다. ‘몸과 마음이 함께 출가한 이’는 발심한 수행승을 말하고, ‘몸도 마음도 다 출가하지 않은 이’는 신심이 없는 재가불자를 지칭한다.

이상 두 유형의 출가 중 ‘집에서 벗어나는 출가’와 ‘몸과 마음이 함께 출가하는 것’이 훌륭한 출가임을 누구나 알 수 있다.

단순히 집만 벗어나는 출가와 머리를 깎고 승복만 걸치는 출가는 참다운 출가가 될 수 없다. 겉으로만 출가가 아니라 속마음까지 완전히 출가해야 하는 것이다.

‘나선비구경’에는 미란다 왕이 나선비구에게 출가에 대해 묻는 장면이 있다. “존자여, 그대는 어찌하여 출가를 했느냐?”고 물으니 “우리가 출가한 것은 무상(無常)발심(發心)하여 무상(無上)대도(大道)를 이루기 위해서”라고 답한다.

곧 변화하는 허망의 집을 벗어나서 위 없는 대도를 성취하기 위해 출가하는 것이다. 그리고 허망된 모든 상(相)을 떠난다는 것을 나타내기 위하여 머리를 깎는다. 흔히 사람의 모든 멋은 헤어스타일에서부터 나온다고 한다.

머리를 깎아 세속의 상을 떠난 승려의 신분임을 나타내는 것이다. 그러므로 출가승려는 머리를 깎는 근본정신에 맞추어서 사치스럽고 호화스러운 것을 다 헐어버려야 하며 회색빛 승복에 맞는 마음씨를 갖추어야 하는 것이다.

|

[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]