|

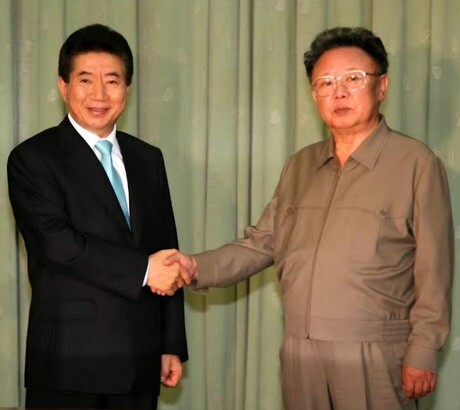

| ▲설용수 이사장. |

인간이 왜 사느냐 하는 목적관, 어떻게 살아야 하느냐 하는 가치관은 인간의 삶에 있어 매우 중요한 문제인 것이다.

가치는 목적에 의해 결정된다. 삶에 대한 목적이 없어지면 삶의 당위성과 윤리성도 없어진다. 당위성에 의해 무엇을 할 것인가가 결정되고 윤리성에 의해 할 일과 안 할 일이 구분되며 그 기반 위에서 목적이 설정되고 실천이성이 행해지게 되는데 이 실천이성이 무엇을 근거로 해서 생기는가에 대한 답을 얻지 못했기 때문이다.

칸트는 그것을 무조건적 명령, 즉 정언명령(定言命令)이라 칭하고, 그것을 어떤 목적에 대한 실천수단으로 보는 것을 부정했다. 그러나 목적 없는 단순 의무로써의 행위가 어떤 의미가 있을까. 윤리와 도덕이 지향해야 할 목적의식이 명확하지 않은 것은 인간의 존재 목적에 대한 분명한 의식이 없기 때문이다. 인간에게 존재 목적이 명확하지 않게 되면 가치관이 혼란스러워지게 돼 동물적 인간으로 전락하기 쉽다.

현대사회의 인간은 물질적 풍요와 편리함을 추구하면서 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 이성을 그릇되게 사용할 수 있음을 염려하지 않을 수 없다. 수단으로서의 기술을 목적으로서의 기술로 둔갑시킨 인간은 스스로 만든 기계에게 일자리를 내주고 기계와 기술로부터 소외되고 있으며 오히려 기계의 부속품이 되어 기계로부터 감시받는 처지가 되었다.

과학의 발달로 인해 급속히 변화해 가는 현실에서 종교의 권위는 땅에 떨어지고 수단적 가치인 정치와 경제가 목적적 가치로 변했으며 전통적 가족제도가 해체되어 인간의 삶의 본질을 황폐화시키고 있다.

현실을 극복할 능력이 없는 현대인들은 공허하기만 하다. 과학적이고 분석적인 사고방식으로 산다고 하면서도 비과학과 비이성에 정신을 내주고 육체만 현실에 적응해 가는 삶을 살아가고 있다.

인간은 동물이 진화한 것인가 아니면 신이 창조한 피조물인가. 인간을 일컬어 ‘지혜가 있는 존재(Homo sapience)’ ‘기술을 가진 존재(Homo Faber)’ ‘경제적인 존재(Homo Economicus)’ ‘자유를 누리는 존재(Homo Liberalis)’ 등으로 표현하고 있지만 지금까지도 구체성을 띤 인간상은 규명해 내지 못하고 있다.

불교는 수행을 통해 해탈의 경지에 이르는 것을 최고의 덕목으로 삼고 자비의 실천을 강조하고 있고 기독교는 예수를 믿으면 구원받을 수 있다며 사랑을 주장하고 있지만 현대사회의 인간문제를 근원적으로 해결하기에는 한계가 있다. 오늘날 모든 종교가 외형적으로는 활성화하고 있으나, 교조들이 강조한 인(仁)이나 자비(慈悲)나 사랑을 실천하지 못한다면 종교적 가치관은 설득력을 잃고 말 것이다.

자본주의적 시장경제는 인간의 존엄성이나 정신적 가치보다는 외형적인 면을 우선적으로 평가하는 동물적 욕구 충족에 급급한 나머지 향락 추구와 반도덕적 행위를 부추김으로써 인간을 쾌락적 찰나주의에 빠뜨렸다.

포스트모더니즘이라는 사조는 ‘기존의 구조에서의 탈피’라는 이론을 내세워 질서와 규범을 깨기를 부추긴다. 표현의 자유라는 미명 하에 패션쇼에서 모델들이나 입고 나옴직한 배꼽티나 란제리풍의 의상을 입고 활보하면 주위에서는 ‘섹시’라는 점잖지 못한 단어로 찬양하고 남녀 간의 사랑도 애틋함과 달콤 은밀함은 던져 버리고 쿨(Cool)하다는 명제 하에 ‘드라이 러브’를 즐기며 타락의 극치를 향해 달리고 있다.

교육의 현장은 더욱 한심하다. 참다운 인간이 되도록 가르쳐야 할 교육이 기능주의에 몰입하고 있다. 인간이 어떤 존재이고 왜 존재하는지, 선이 무엇이고 왜 선을 행해야 하는지, 효가 무엇이고 왜 효를 행해야 하는지에 대한 실천윤리를 가르쳐야 할 교육계가 교육 본연의 목적을 상실한 채 경제와 경영논리에 빠져 입시 위주의 암기식 교육, 외국어 위주의 반쪽 교육에 치중해 경쟁력 높이기에만 몰두하고 있다.

[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]